-

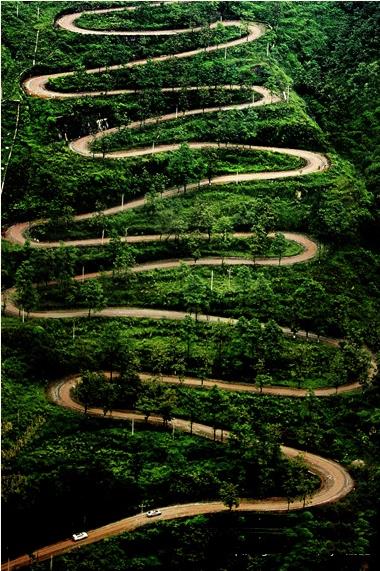

黔西南的“二十四道拐”是一段历史悠久的著名山路,位于贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县。这段山路因其独特的地理位置、险峻的地形和深厚的历史文化内涵而闻名。

以下是“二十四道拐”的一些神奇之处:

1. "历史意义":二十四道拐在抗日战争时期具有重要意义。它是当时中国与外界联系的重要通道之一,也是中国远征军入缅作战的必经之路。因此,它被誉为“抗日战争的胜利之路”。

2. "地理特征":二十四道拐位于云贵高原,地势险峻,山道曲折。从山脚到山顶,共有二十四道弯,因此得名。这段山路全长约4公里,垂直高度近600米。

3. "建筑工艺":二十四道拐的建筑工艺堪称一绝。山道采用石块砌成,坚固耐用。在险峻的地形上,工匠们巧妙地利用地形,将道路蜿蜒曲折地引向山顶。

4. "文化内涵":二十四道拐不仅是一段山路,更是一段历史。在这里,留下了许多关于抗日战争、红军长征等历史事件的故事。这些故事传承着爱国主义、革命英雄主义等精神。

5. "旅游价值":如今,二十四道拐已成为贵州省著名的旅游景点。游客可以在这里欣赏到壮丽的自然风光,感受历史的厚重,体验红军长征的艰辛。

总之,黔西南的“二十四道拐”因其

举报

举报 -

“二十四道拐”不是一段普通的公路,说起来故事就还挺长了。先从这个名字说起吧,显然这段路有连续24个弯道,现在不少地方都有“某某七十二道拐”或者“某某九十九道拐”,但这显然不是一道简单的小学算术题,997224并不成立,因为“二十四道拐”经历过70年风雨的洗礼,更有着无数大时代背景下英雄故事的加持。

这段路是中国西南抗战运输史上一个重要的节点,从云南方向来的运输车辆必须经过这里到前线和重庆。抗战中后期,每天平均有3000多辆运送抗战物资的大卡车,昼夜不停的经过晴隆“二十四道拐”,向当时的“陪都”重庆输送战备物资。

“二十四道拐”始建于1935年,1942年,为改善行车条件,美军公路工程部队第1880工兵营进驻晴隆县沙子岭,线段勘测、护坡固土等设计方案、施工监督管理都是工兵连技术官兵担任,开挖扛抬等人力施工环节则是晴隆当地百姓出力。

这段天路第一次进入普罗大众的视野,是因为72年前的一张黑白照片——1945年3月26日,美国通信兵第164照相连随军记者John F. Albert,在从重庆去昆明的途中,被出现在眼前的“二十四道拐”所震惊。于是专门找向导爬到对面山上的绝壁,拍下了“二十四道拐”盘山公路上艰难运输美国援华物资的图片。

照片上美国GMC军用十轮大卡车载着重负排着队,沿着一条拥有24道S弯的公路,从谷底向着险峻的山顶行驶。这张黑白照片登上了美国的《Life》(生活周刊)的封面,标注为“中国境内史迪威路之二十四拐”并引起世人的震惊与关注。

因为320国道从山的另一侧平缓地绕到山下,带走了绝大多数车流,所以如今的“二十四道拐”只有少数游客和当地老乡的摩托车偶尔经过。也许得益于这种“冷清”,路面难能可贵地没有被水泥或沥青所覆盖,至今仍保持着当年的砾石面貌。

公路护栏不是常见的水泥墩或者锌钢护栏,而是用那种防洪沙袋堆出半人的高度,这也是为了不破坏“二十四道拐”原有的风貌。车子一路缓慢下行,开到第十一拐,当地的朋友提醒我们停车,原来是这个位置保留着当年美军为防止塌方修筑的“美军墙”。这道长满青苔的公路挡墙由五面石砌成,中间留有的渗水孔可窥见美军当时先进的建筑技术。

山脚除了这“二十四道拐第1拐”的石碑,还立着更有分量的国务院确认的“全国重点文物保护单位”石碑。国务院迄今为止已公布七批全国重点文物保护单位,名单里绝大多数是庙、塔、宫殿、墓等古建筑,而“二十四道拐”抗战公路,就是4296处全国重点文保单位中唯一的一条现代公路。

举报 -

举报